Stamani la passeggiata ha inizio con una scalata dall’isola di Saint Louis in cui vivo fino alle ventilate alture della più famosa collina parigina. La fermata della metropolitana è Blanche, e mentre mi affido all’intrico vascolare di linee e congiunzioni che tessono la rete sotterranea della città questo nome floreale alimenta in me pensieri vaghi, contraddittori. Blanche, mi ripeto. Nome di donna, di fiore dai bianchi petali, di fiore invernale, fiore d’acqua, una specie di carnosa ninfea. All’improvviso, un’insolita freschezza sembra pervadere questi giorni attanagliati dalla calura.

Amici, non fatevi catturare troppo dall’imponente sagoma del Moulin Rouge, che balza davanti agli occhi riemergendo alla luce del giorno. Rosso, di un rosso squillante e di un nitore iperrealistico, il celebre tempio del can-can sembra uscire direttamente da un’antica cartolina d’epoca. Oltrepassate le file di turisti a caccia di foto-ricordi e seguitemi, la strada da compiere è tutt’altra. Ci avviamo aprendoci un varco attraverso la trafficata Rue Lepic. Nonostante sia agosto inoltrato, e stamattina la città sembrasse pervasa da un’imponente solitudine, qui le code dei visitatori – soprattutto giapponesi – non mancano mai. Raggiunta la fine della salita svoltiamo a sinistra, fino al numero 54.

Sull’elegante facciata bianca – di un bianco borghese, nudo, accecante – è incassata l’iscrizione che ricorda la residenza dell’illustre ospite che stiamo cercando.Il portone è blu, un blu denso e tipicamente parigino – come blu è quello al 74 rue Cardinal de Lemoine, dove alla volta passata abbiamo scoperto la prima abitazione di Ernest Hemingway. L’iscrizione ricorda: Dans cette maison, Vincent Van Gogh a vécu chez son frère Théo de 1886 à 1888.

Dall’emozione mi si annebbia la vista: siamo esattamente davanti all’edificio al cui terzo piano lo stremato e incompreso Vincent viene a passare i suoi due anni parigini presso la casa del fratello, devastato pure lui dalle crisi di nervi, e dalla preoccupazione costante per la vita drammatica dell’altro. Vincent ha la convinzione di essere giunto ormai alla fine della sua difficile vita: si sente sopraffatto, lacerato, distrutto. Sfinito dalle paure. Non basteranno le rassicurazioni del fratello e dei medici a convincerlo che le sue sono solo malattie di natura immaginaria, psichica.

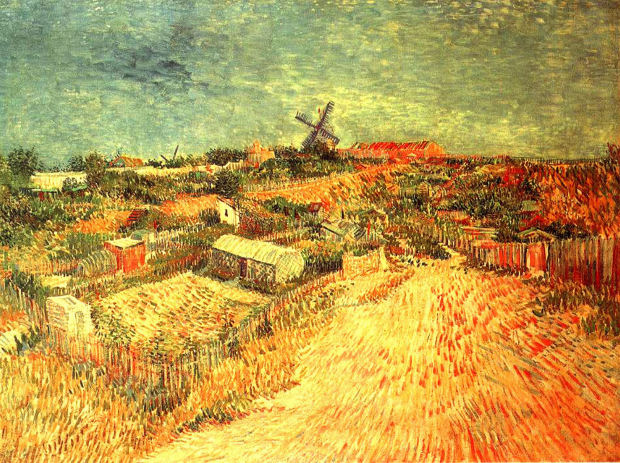

Van Gogh sperimenterà tra i vicoli di Montmartre l’esperienza sconvolgente di una città fredda, miserabile, che lo seduce per poi metterlo ai margini – quella tremenda esistenza che costringerà costantemente Théo a correre in strada, specie in piena notte, per raccattarlo, per sottrarlo alle liti virulente, alle provocazioni contro sconosciuti, alle rabbie impossibili, alle manie di persecuzione, al divorante e poi deludente amore per Agostina Segatori, proprietaria del caffè Le Tambourin con cui l’artista intratterrà una appassionata relazione sentimentale. Parigi è il dolore, il fallimento, ma è a un tempo la bellezza, l’arte come imperativo di vita, e vi regnano amici quali Touluse-Lautrec, Degas, e parecchi altri. In quel periodo Van Gogh realizzerà molti degli autoritratti che attualmente si trovano al Museo d’Orsay.

Voltiamo pagina e procediamo, assecondando il curvone della rue Lepic, finché non vi chiedo per un momento di fermarvi: incrocerete una viuzza che vi toglierà il fiato. E’ la rue Tholoze, che s’arrampica dal fondo del quartiere e che consente la perpendicolare di uno sguardo veramente incantato: sotto di noi la capitale fonde nello scintillio brumoso del mattino le sue mille anime: è Cairo, con la cupola dorata di Les Invalides su un intrico piuttosto miope di viuzze e palazzi, è l’Oriente brulicante e fastoso dell’ultimo allucinatorio Maupassant divorato dalla sifilide, ed è la metropoli nordica con gli ordinati tetti d’ardesia, tagliati dalla luce radente d’un cielo implacabile, è Babilonia e il reame delle favole, e ancora: quella patria che ha pagato col sangue di tanti figli i princìpi di fratellanza, uguaglianza e libertà su cui poggia la più grande Rivoluzione della civiltà moderna.

Abbiamo gli occhi pieni di meraviglie, ma c’è spazio per altro, tanto altro. Poco più su, all’angolo tra la rue Lepic e la rue Girardon, vi colpiranno le verdi pale del Moulin de la Galette, uno dei tanti mulini che alimentarono il quartiere rurale dove venivano a cercare rifugio i più noti artisti della Belle Époque. Frequentatore abituale del locale il pittore Auguste Renoir, che poco più su aveva fissato il suo atelier personale, e che qui vi incontrerà Susanne Valadon – artista, bellissima, col viso di porcellana, sua modella, amante e futura madre del pittore Utrillo, ennesima figura tragica, nella quale il fuoco del genio sposerà la malattia e la caduta dell’uomo più dannato.

Quest’ultimo, che trascorrerà i suoi anni tra una clinica psichiatrica e l’altra, ma che è davvero il creatore della poesia del “paesaggio” parigino abitava la piccola, deliziosa Maison Rose, che troverete all’angolo della rue des Saules. Le sue ceneri riposano oggi sotto un massiccio angelo di pietra, nel cimitero di Saint-Vincent, al termine dell’omonima via ed esattamente di fronte al cabaret Au Lapin Agil, dove tra gli ospiti fissi era facile imbattersi in Modigliani, Lautrec, Dalì, Picasso, Utrillo e la stessa madre, in compagnia del poco più che adolescente desiderabile André Utter.

Ma ritornando al Moulin de la Galette, se solo arretrate di qualche passo vi troverete a scendere per una strettissima stradina, la rue d’Orchampt. Nome duro, poco francese, a dire il vero, che nasconde alla fine dello slargo nel quale precipita la via un insospettabile, enigmatico, eccentrico edificio di pietra chiara, disegnato dalla fantasia di un architetto insolitamente geniale.

La targa apposta all’11 bis chiarisce l’originalità della dimora: dietro le mura che costeggiano la villa la cantante Dalida si chiudeva ad affrontare gli spettri del suo male d’amore per Luigi Tenco e della depressione che l’ha condotta precocemente al suicidio. Il pallore quasi spettrale ma non pauroso del luogo, la stravaganza iperbolica delle piccole torri che salgono verso il cielo costituiscono la prova tangibile di un tormento interiore, estetico, intellettuale, e del bisogno che abbiamo dentro di trovare un rifugio dalle ulcere doloranti del vivere.

Non bisogna procedere molto lungo la stessa direzione, perché si giunga al piazzale romanticamente alberato (su cui confluisce l’attuale rue Ravignan) dove si trova il celebre Bateau-Lavoir, antica baracca di legno dall’insolita forma di barcone (uno di quelli ancorati alla Senna in cui le donne andavano a lavare i loro panni). Le pareti marcescenti di quella baracca diverranno uno dei nuclei più vitali e pulsanti dell’arte moderna: vi vivranno, in una sorta di trasandata comune: Picasso, Modigliani, Apollinaire, Marie Laurencin, Van Dongen e Max Jacob, che darà il nome all’incredibile locale, distrutto parecchi anni dopo da un terribile incendio. Per Pablo Picasso ricordare Parigi sarà sempre rammentare la povera ma regale nostalgia di quegli anni di miseria e creatività indiscussa.

Sono così assediato dalle emozioni che faccio fatica anche a pensare. Solo la musica mi distrae, quella d’un organetto intorno al quale si raccoglie il pubblico sorridente e improvvisato del turismo parigino. E poi lui, un giovane bellissimo, che ruota magicamente una sfera di cristallo intorno al corpo. Siamo nella rue du Mont Cenis, breve sentiero vagamente erboso che in fondo si tramuta nella rue Cortot. Al numero 6 concludo “melodiosamente” questa mia passeggiata per Montmartre. Pure qui, un’iscrizione, qualche porta prima del museo tradizionale del quartiere. Stavolta, l’abitante è Erik Satie, compositore, maestro che ci porta la magia dei silenzi e la rarefatta altezza di queste struggenti latitudini emotive.

Un aneddoto, probabilmente una leggenda fiorita intorno alla minuscola dimora, protetta da pochi scalini e da una sottile passerella di ferro. Pare che il musicista avesse sempre severamente tenuto chiusa a chiave una camera del suo appartamento al piano terra. Nessuno, neppure la governante fedelissima, aveva l’autorizzazione di aprire la misteriosa porta dietro alla quale si celavano i segreti dell’artista. Alla sua morte quella porta finalmente si apre e che cosa ne vien fuori? Una profusione, probabilmente oltre un migliaio di ombrelli e nient’altro. Ossessione, feticismo, monomania – di cosa si tratta? Le ipotesi sono infinite e tutte quante accattivanti. Probabilmente, la semplice e assai più banale preoccupazione di trovarsi sprovvisto, in una città troppo spesso furentemente colpita dalla pioggia.

Luigi La Rosa