Se scendete alla fermata Trinité d’Estienne d’Orves della linea 12, il luogo in cui sto per condurvi non è per niente lontano. Siamo alle pendici trafficate di Pigalle, a pochi passi dall’Opéra, in uno dei quartieri più vitali e rinomati della capitale. Zona di grandi e piccoli alberghi, di caffè turistici, boutiques, centri commerciali. Ma noi tutto questo ce lo lasciamo abbondantemente alle spalle, imboccando l’elegante arteria che incrocia la ripida rue de La Rouchefoucauld. Perché è esattamente qui che dovevamo giungere, al numero 14, dove sorge l’attuale Musée Gustave Moreau.

Venitemi dietro e non lasciatevi confondere dall’apparente anonimato borghese della via, perché quella che stiamo per raggiungere è davvero una meta unica e straordinaria, e vi si celebra il mistero di un’arte eloquente, silenziosa, amena e piena di segrete fascinazioni, che ha richiamato nel tempo migliaia di visitatori e decine d’artisti immortali, primo fra tutti Oscar Wilde, tra i suoi più abituali frequentatori. Un’arte che si sottrae alla vita e alla concretezza, per carpirne e sublimarne il significato più profondo, che insegue dimensioni altre, esoteriche, legate all’indagine interiore, all’analisi psicologica, alle forme sfuggenti e ineffabili dell’anima. Un’arte che nasce dalla solitudine più abissale e sconcertante che essere umano abbia mai potuto vivere, perché la prima sensazione che si ha nell’arrivare all’interno dell’hôtel particulier che nel 1852 Louis Moreau – padre del pittore e rinomato architetto – acquistava per il suo speciale figlio, è quella di un’imponente desertificazione esistenziale. E di una grande pace, un’armonia contemplativa che raramente in questa città capita di provare.

Impatto che si ha da subito, nel salire le poche rampe di scale che conducono al primo piano dell’edificio, dove si trova quella che fu la casa in cui il pittore visse, in compagnia della famiglia dapprima – Gustave, i coniugi Moreau e la povera Camille – poi solo insieme ai genitori per un lungo periodo, infine con l’anziana madre, sorda e vittima infelice dei suoi lutti. Non è affatto un caso che la biografia di questo genio moderno, singolare ed eccentrico – misterioso e sfuggente alla maniera felina dei gatti e delle pantere – somigli a una perenne, terribile sottrazione. Il primo grande capitolo di questo dramma individuale si apre con la morte improvvisa di Camille, all’età di quattordici anni. La piccola, assediata da un male atroce e fulminante, soccombe ancor prima di raggiungere le soglie dell’adolescenza, di conoscere le gioie dell’amore, di divenire adulta. Il suo volto smagrito, dagli occhi appena accennati e una sorta di candore ferito intorno alla bocca, osserva chi visita il museo dall’alto del suo leggero ritratto a matita, e sembra racchiudere un’intensità troppo forte, troppo feroce, segnata dall’onta dell’ingiustizia e della sfortuna.

Gustave rimane pertanto solo, insieme alla madre, sempre più apprensiva e abbattuta, e al padre, che impegnerà tutte le sue risorse economiche per garantire un degno futuro all’unico figliolo sopravvissuto. Sono gli anni dei primi tentativi artistici, delle prime domande, e si ha quasi l’impressione di vederlo il futuro artista, mentre pensieroso e rabbuiato dall’aria pesante che si respira in casa risale la stradina che lo conduce in vetta a Pigalle, presso lo studio del maestro François-Edouard Picot, già noto e parecchio apprezzato come decoratore di monumenti e chiese parigine. Gustave è un giovane schivo e piuttosto solitario, i suoi lo hanno ritirato da scuola, gli si consente soltanto di frequentare questo importante atelier e di compiere i primi studi che daranno sviluppo al suo talento. Per il resto non gli è permesso di allontanarsi troppo da casa, forse nel timore di una seconda gravosa perdita o di qualche malaugurato incidente. Seguono brevi soggiorni in Italia in compagnia dei parenti, durante i quali Gustave ricopia le principali bellezze di Roma, Firenze, Venezia. Famoso un suo schizzo della torre di Pisa, eseguito con una fretta nervosa, un’agitazione nella quale si nascondono già i semi insani di quella che esploderà presto come una vera e propria nevrosi.

Il pittore non abbandonerà mai più la casa in cui abita, tranne per piccole parentesi lavorative, e vivrà con angoscia gli anni tumultuosi delle prime importanti trasformazioni cittadine, le sommosse della Comune, le spaventose ruggenti rivoluzioni del mondo che gli ruota intorno, e che sembra di colpo aver mutato i connotati placidi e rassicuranti d’un tempo.

L’appartamento diverrà il suo rifugio privilegiato, un riparo nel quale proteggersi dalle offese del mondo. Lo si attraversa con un rispetto sacro, per i silenzi che lo abitano, per la poca luce che penetra nel sontuoso studiolo pieno di libri, di sculture, di pezzi rari, per il fasto ancora intatto della cucina, con le lucenti maioliche, le sue colorate ceramiche, e la tappezzeria fiorita in pieno stile ottocentesco. Si sosta altrettanto stupiti e quasi a disagio davanti alla sovrabbondanza ostentata delle due camere da letto.

Nella prima il giaciglio dell’artista è circondato da una spettacolare quinta di oggetti: dai tavolini di marmo o di legno scolpito, alla scacchiera coi pezzi, agli orologi rinchiusi nelle campane di vetro, ai mobili scuri coi loro soprammobili, ma soprattutto i disegni che coprono dal basso verso l’alto le pareti: i ritratti della madre, del padre, della sorellina morta. Nella seconda camera da letto, l’ultima della casa, oggi trasformata in minuscolo salotto, si raccoglie l’epilogo dell’enigma sostanziale che riguarda Moreau e le sue ambigue scelte di vita.

Lo stanzino che chiude il primo piano del museo, coperto da una lieve carta da parati color carta da zucchero, racchiude il boudoir di Alexandrine Dureux, la donna che il pittore ha amato per tutta la vita, ma alla quale ha sempre negato il matrimonio. Viene quasi spontaneo chiedersene la ragione. Perché Gustave Moreau non portò mai all’altare la sola donna che, entrata nella sua vita come semplice allieva, sarebbe divenuta via via la confidente, la musa, poi la tenera amante e la compagna complice e fedele di tutti i momenti più cari e difficili fino al 1890, anno della sua morte, ultimo gravoso lutto del maestro?

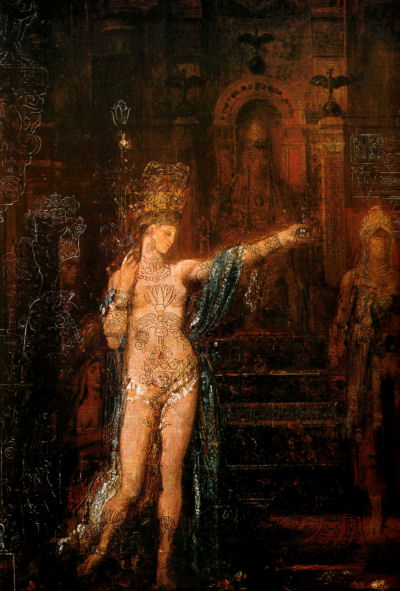

L’interrogativo si risolve salendo ai piani superiori, i due sontuosi ateliers collegati da una suggestiva scala a chiocciola, e ricoperti da vetrate immense, dalle quali piove la luce grigio azzurra di Parigi. Non si è più al cospetto di una semplice esposizione di tele, quello in cui ci si ritrova immersi è un autentico spaventoso labirinto interiore. Tanto per cominciare la scelta dei soggetti, ricavati dai testi biblici e dal repertorio mitologico della sua vasta cultura: tutto un pullulare di figure femminili angoscianti che si concretizza nella serie delle Maddalene, delle Giuditte, delle Messaline, delle Salomé danzanti da una parte, dall’altra nell’interminabile bestiario simbolico che raccoglie al suo interno mostri di varia natura: centauri crudeli, avvoltoi rapaci, leoni affamati, sfingi.

Mitici sono pure i luoghi, gli scenari delle rappresentazioni, antri infernali o celesti, boschi bui e paludi visibilmente spettrali: in molti di questi dipinti ricorre ad esempio il tema del martirio, del Calvario, la messa a nudo vivida della morte per Crocifissione, o quello della prigionia, della schiavitù, della segregazione. Tutti aspetti che dovettero corrispondere agli stati d’animo che resero difficile e fragilissima la condizione psichica del pittore.

Quel che colpisce è tuttavia la ricchezza impressionante dei virtuosismi estetici e decorativi – ogni centimetro di ogni tela è ricoperto di arabeschi e intrecci cromatici, pagine enormi di corsivi astratti e orientaleggianti..tracce più o meno nascoste di un malessere finalmente espresso e mutato in cifra di bellezza, pure laddove molti di questi quadri sembrano fermarsi sul limite del non finito, dell’abbozzato, del volutamente inconcluso.

Al centro di tanta ricchezza ci contempla l’autoritratto dell’artista – un uomo giovane, quasi bello, dai tratti delicati e dalle tinte chiare della barba e dei baffi, con una domanda nelle pupille, una richiesta segreta che continua a rivolgere a chi scruta i suoi lavori, chi si muove tra le sue stanze, chi cerca di far luce nella matassa oscura e bruciante che è la sua vita e la sua pittura. Dove termina il dolore, dove finisce il lutto? sembrano chiederci i suoi occhi. E la cosa più triste è che nessuno di noi è in grado di fornirgli una risposta.

Riferimento privilegiato di Breton e Salvator Dalì, tempio assoluto dei pittori simbolisti e di molti grandi poeti decadenti di fine secolo, il Musée Moreau è pure il luogo in cui Suzanne Valadon, la stravagante e talentuosa madre del pittore folle Utrillo, si dava appuntamento per la prima volta con Renoir, suo futuro ritrattista e amante. Ed è altro ancora, come altro sono le emozioni che racchiudono le sue collezioni di disegni, di schizzi, altro è lo sguardo triste e trasognato del malinconico Gustave, la solenne soggezione che incutono le sue sale. Perdere la possibilità di visitare questo museo significherebbe andar via da Parigi senza averne colto l’essenza più inquieta e probabilmente più suggestiva.

Luigi La Rosa