Place Victor Hugo è una deliziosa rotonda situata a qualche fermata dal capolinea della metro 2. Vi giungo in uno degli ultimi luminosi giorni concessi dalla fine dell’estate, un mattino di luce bassa, densa, brumosa. I tavolini rossi del bistrot luccicano al sole, e l’aria è ferma, rarefatta, ancorata al prodursi di una misteriosa tensione. Un’atmosfera che in qualche misura somiglia alla vita, alla complessità di colei che sono venuto a cercare: Berthe Morisot, l’esteta, l’artista, e in quanto tale un enigma esistenziale.

Impressionista pura e pittrice di genio, donna in epoca che difficilmente tributa attenzioni e onori al suo sesso, Berthe, che prima ancora di essere la maestra raffinata e una delle più penetranti e intuitive cultrici della natura, rimane padrona incontrastata del proprio mito biografico, della leggenda personale che percorrerà, insieme all’ammirazione suscitata dalle opere, il corsivo ondoso e intricato dei secoli.

La vicenda della Morisot ha inizio come molte delle più tipiche storie parigine: un pomeriggio grigio, dai toni vagamente brumosi, che la giovane artista trascorre in compagnia della sorella Edma sotto le volte dei saloni del Louvre. Frequentano l’Accademia di belle arti e Berthe ha compreso che il modo più efficace per divenire grandi passa dal ricopiare tutte quelle pesanti tele, lasciando spiegare arditamente le vele dell’imaginazione, sciogliendo il gravare dei pensieri, spingendosi con temerarietà laddove gli artisti di ieri hanno avuto il coraggio d’inoltrare la spola rivoluzionaria delle loro visioni e riallacciandosi con forza all’eterno discorso sulla bellezza: una bellezza che oltrepassa il tempo, che permea i luoghi, che conferisce spessore agli spazi claustrofobici del museo.

Edma è meno attenta, meno ostinata, il suo carattere debole sembra cedere in fretta agli assalti della noia e degli sbadigli, distogliendo ogni interesse dagli studi ossessivi della sorella, ritta sui bassi divani in tinte livide, protratta verso la magniloquente sapienza evocativa di Raffaello, annichilita dalla furia impetuosa di Caravaggio, segnata dal tormento intraducibile dell’ultimo vibrante Michelangelo.

Berthe copia, cancella, passa e ripassa le dita sulla carta annebbiata, trascinando sul bianco dei pesanti album minuscole punte di grafite: sotto i polpastrelli le rappresentazioni universali dell’arte italiana recuperano armoniosamente forma e volume, le pupille si riaccendono, le bocche tornano ad aprirsi in tenui sorrisi, i corpi si rassodano nel prodigio espressivo del chiaroscuro. Edma reclama un pausa, spazientita dalla stanchezza, e prega l’altra di smettere, di interrompere l’estenuante seduta, ma quel che Berthe sente è più forte, più necessario, più terribilmente importante della vita esterna, del traffico delle carrozze su rue de Rivoli, del richiamo dei caffè dalle vampe fiammeggianti, della realtà folle che trepida e sussulta al di là del riparo salvifico e quieto dell’arte.

Poi, tutto a un tratto, mentre il flusso dei visitatori si smorza, Berthe non può impedirsi di notare l’elegante figura maschile venuta a occupare il margine del suo campo visivo. L’uomo siede sull’enorme divano. Il volto lungo, morbido, il pizzetto diviso in due e ben cesellato della distinzione borghese, gli occhi profondi che non riescono a nascondere il fuoco che arde in fondo allo sguardo con cui lo sconosciuto la sfiora, l’accarezza, la penetra. Berthe trattiene il respiro: le tremano le mani. Edma si allontana in direzione del corridoio e li lascia soli. Un istante di terrore, giusto l’impercettibile scheggia di tempo sufficiente a redimerla e a condannarla. Per sempre. Basta davvero un briciolo d’eternità per rivelare alla ragazza la pienezza del proprio struggimento.

Il signore risponde al nome di Édouard Manet, e le sta sorridendo, facendosi più vicino per ammirare la delicata grazia del disegno. Aggiunga un po’ di colore, dice, un tocco soltanto, giusto l’abbaglio d’un lampo. Lo carichi di luce. Qui. E qui. Benissimo. Adesso dice qualcosa che lei non comprende con chiarezza, e sospinge l’indice paffuto a qualche centimetro dal foglio: le rivolge parole tenere, premurose, eppure la spaventa. Una specie di elettricità corre tra i corpi fermi. Sembra apprezzare enormemente la sicurezza del suo tratto, i rettangoli sfumati entro i quali Berthe ha deciso di racchiudere la malinconia, la morte del giorno. Si rivedono la settimana successiva, dopo sette notti nelle quali la ragazza non ha smesso un attimo di pensarlo, di ripassare a mente le linee nitide del suo volto, rapita dalla folgore inquieta delle pupille. Lui le parla della poesia delle impressioni, dell’intuizione che lo colma, e del quadro che ha in mente: campiture d’azzurro densissime, arterie di verde e d’arancio tramite cui il creato rivela, come per un dono, l’essenza imprendibile delle sue accensioni.

E’ la nuova regola, l’arte del tempo nuovo, nella quale tutti troveranno il modo di rifugiarsi per scampare al travaglio del secolo, la retorica polverosa e inutile di una tradizione che ha smesso di sedurre e non ha più nulla da insegnare. Essere artisti, a Parigi, sul finire del diciannovesimo secolo significa imbracciare le armi ardenti del nuovo credo e proclamare a gola spiegata questa professione ribelle, oscena, scandalosa. Al creatore il compito di catturare il baluginio emotivo che s’annida sotto la crosta incandescente del reale: ritrarre la nudità della campagna francese, frantumare le sfumature della luce in sezioni di scintillante stupore, lasciare che le superfici dei fiumi e dei laghi vengano percorse dal cristallo radioso dei riflessi, e sotto questo mondo in ebollizione evocare un universo più intimo e rappreso ancora, di stupefacente esattezza: è dalla precisione dei dettagli che sarà possibile risalire alla pienezza dell’insieme, nel fasto nervoso dell’attimo che si manifesta e imprigiona la natura ineffabile delle cose.

Édouard Manet, che darà il manifesto a tutta una generazione di artisti, trova nella bella sconosciuta la discepola ideale e una modella preziosa, ma non immagina forse neppure che cosa stia realmente accadendo in quel giovane cuore, non ha idea del baratro psicologico nel quale lo sta spingendo la sua passione silenziosa, e quando lei avrà osato compiere il primo passo – l’ndugiare di una mano su un ginocchio, il fremere rivelatore di un’occhiata, l’ottundimento improvviso dell’ascolto – di colpo il suo atteggiamento nei confronti della ragazza cambierà.

Nonostante la grandezza del talento istintivo, al di là della bellezza pura e disarmante di Berthe che accetta di fargli da modella, Edouard non può permetterle di mettere a repentaglio la sua pace. Ha scacciato con foga ogni richiesta d’amore, rinchiuso nella malmostosa ostilità di un bieco risentimento, e ora la guarda con la cattiveria difensiva dei codardi, ora la giudica, non tollera più le qualità che prima l’avevano attratto e spinto ad avvicinarla e ammirarla. Berthe si trova davanti al bivio che molto spesso ha annientato molte delle più geniali donne del suo tempo: rinunciare definitivamente all’uomo che ama rifugiandosi nel rituale duro e sofferto dell’elaborazione pittorica oppure insistere, fare di tutto pur di averlo, a qualunque costo, reprimendo dentro di sé la falda ipersensibile che l’incontro apre nella sua anima.

Sceglierà la seconda strada, compiendo una scelta saggia ma piena di dolore: sposare Eugène, il fratello di Édoaurd, meno artista ma più affidabile e concreto, smettendo di posare e fissando nel giardino di rose che si apre all’interno del cortile della decorosa palazzina al 40 di rue Paul Valery dove andranno ad abitare la sede ufficiale del circolo di artisti che si riunisce ogni giovedì, una vera scuola di maestri e letterati. E’ nel salotto di Berthe che l’Impressionismo troverà la maniera di maturare la sua meravigliosa parentesi storica, tra le siepi fiorite della sua casa che l’ala più ribelle e anticonformista della corrente artistica avrà modo di formulare stabilmente il chiacchierato elenco dei suoi princìpi estetici.

Berthe continuerà a studiare, rispettare, probabilmente amare nell’ombra l’eccellente cognato, pure quando tutti gli uomini della famiglia verranno chiamati alle armi, e sola, in compagnia della figlioletta e di qualche serva, attraverserà gli anni dolorosissimi degli stenti, della malattia, della solitudine, piegata come il tronco di un ulivo, ma maestosamente fedele a se stessa e al dettato della sua meravigliosa poetica. Nelle scene campestri, nei sentieri erbosi battuti dal vento, nella lenta pendenza delle pianure annerite dei frequenti rovesci, in molti dei suoi capolavori sparsi per i musei di mezzo pianeta, o in quelli che adornano e dilatano le sontuose pareti del Marmottan a Parigi, è possibile risalire a tutte le diverse declinazioni viventi del suo umore, lasciandosi cullare dall’eloquio metafisico dei suoi stati d’animo, e facendosi prendere la mano per scendere, con lei, tra le viscere vulcaniche della terra.

Il teorema della scelta umana ed esistenziale di Berthe Morisot trova la più accorata conferma nel minuscolo suggestivo cimitero di Passy. Quando lo raggiungo ho il cuore in gola, perché è come se sapessi in anticipo cosa vi troverò, come se l’intuizione che mi ha sfiorato attendesse solo la sua ultima definitiva verifica. Nel tagliare la deserta place du Trocadero mi accorgo che il cielo sembra essersi sinistramente asciugato: non v’è più traccia della luce di prima, della leggerezza delle nubi, e l’oro sporco delle statue punteggia la prospettiva dei giardini fino alla smisurata mole ferrosa della Torre Eiffel.

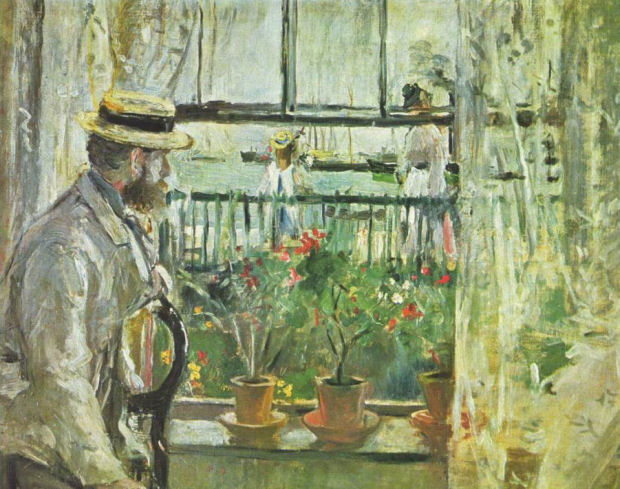

E’ dietro l’alto muro che costeggia la piazza che sorge il cimitero, nel breve intrico di lapidi e croci di marmo che riesco infine a rintracciare la tomba che riunisce, dopo una vita di desiderio e di rinuncia, le spoglie della pittrice a quelle del marito ma soprattutto a quelle del famoso cognato. Nel busto a ridosso della sepoltura Édouard ha ancora la stessa stupita dispettosa espressione che dovette mostrare al Louvre, il lontano giorno del loro primo incontro. E’ un uomo raffinato ma duro, disponibile ma chiuso, segretamente innamorato ma del tutto incapace di gestire la portata disarmante della sua dipendenza.

Parigi, capitale dell’arte e della bellezza, si sfoglia ancora una volta come un libro pieno di passioni e di storie. Quella di Berthe Morisot per i fratelli Manet rappresenta certamente una delle più intense di cui la città serba memoria. Alle nostre spalle il silenzio s’è fatto struggente, vibrante, esco in fretta dal cimitero per raggiungere la piazza, contemplando la celebre torre. L’ombra nera di Eiffel, smisurata e pensosa, non è che un altro fascinoso dettaglio dell’insieme.

Luigi La Rosa